Amerikanische Soldaten am Südwall; links der zerstörte Verlag „Dorstener Volkszeitung“ und das Postamt

Von Wolf Stegemann

Während NS-Amtsinhaber vor dem Einmarsch der Sieger nicht selten mit Akten und Amtskassen beladen das Weite suchten und untertauchten, motivierten vereinzelte Gruppen zur Gegenwehr. Auch das Militär verteidigte sinnlos Bauernhöfe und Bachläufe. Das bestärkte bei den alliierten Truppen den Glauben und die Furcht, einer fortdauernd zur Gegenwehr entschlossenen Bevölkerung oder dem »Werwolf« gegenüberzustehen, und ermunterte zu einem misstrauischen, harten und bei gegebenem Anlass auch brutalen Vorgehen gegen die Bevölkerung. Doch sah die große Mehrheit der Menschen keinen Sinn mehr in der Fortsetzung des Kampfes. Hitlers Befehl der »verbrannten Erde« wurde weitgehend ignoriert. Die Bevölkerung erwartete den Feind in den Kellern der zerstörten Häuser und hisste weiße Tücher, um weitere sinnlose Blutopfer zu verhindern. Am 18. April, rund drei Wochen nach Einnahme der Stadt Dorsten, war der Krieg in der Provinz Westfalen zu Ende. 325.000 Offiziere und Soldaten gingen nach erbitterter Gegenwehr im Ruhr-Kessel in Gefangenschaft.

Schon am ersten Tage nach der Besetzung der Stadt und der Landgemeinden begannen die Amerikaner nicht nur damit, nach vorbereiteten Listen nationalsozialistische Funktionäre zu suchen und zu verhaften, sondern auch damit, für Recht und Ordnung zu sorgen und die deutsche Zivilverwaltung wieder in Gang zu bringen. Das Chaos der ersten Stunden war in Dorsten bestimmt von Plünderungen, Vergewaltigungen, von der Angst vor den Siegern, von der Furcht vor den jahrelang geknechteten polnischen und russischen Ostarbeitern, die, nun befreit, in Gruppen durch die Stadt zogen und auf offener Straße den Passanten Uhren, Wertgegenstände und die so begehrten Fahrräder abnahmen. Schlimm war es auf den einzeln gelegenen Bauernhöfen, wo ganze Gruppen von ausländischen Plünderern Frauen und Mädchen schändeten. Wer sich selbst oder seine Habe verteidigen wollte, wurde nicht selten lebensgefährlich verletzt oder umgebracht.

Mit der Besetzung der Stadt Dorsten hörte die Stadtverwaltung auf zu bestehen. Es gab keine Staatsgewalt mehr. Staatsgewalt ging alleine von den amerikanischen Besatzern aus. Um diese »Stunde Null«, die eigentlich gar keine war, nicht allzu lange auszudehnen, suchten die Kampftruppen-Offiziere mitunter recht wahllos Menschen aus, die sie zu Bürgermeistern machen konnten. Nicht selten reichten ein jüdisch klingender Name, die frühere Zugehörigkeit zur KPD, ein Strafbefehl wegen Verleumdung eines NS-Funktionärs oder der Hinweis auf politische Enthaltsamkeit während der NS-Zeit aus, um Bürgermeister, Hilfspolizist oder Polizeichef zu werden, wenn auch nur für ein paar Stunden, Tage oder Wochen. Am 30. April ernannte Captain Robert C. Heidrick, Military Government Officer Amst (sic!) Hervest-Dorsten, den pensionierten Zollbeamten Philipp Desoi zum Amtsbürgermeister des Amtes Hervest-Dorsten. Seine Ernennungsurkunde lautet:

»Mr. Philipp Desoi is hereby appointed Oberburgermeister for Amst Hervest-Dorsten, includes Hervest-Dorsten, Holsterhausen, Lembeck, Rhade, Erle and Wulfen. The Burgermeisters of the Muncipalities in the district of Amst Hervest-Dorsten will comply with Mr. Desoi’s instruetions and the instruetions of his officials. This appoinment may be instantly terminated upon notice of the Allied Military Government.«

Die Verwaltung bestand nur noch aus einer Handvoll Leute

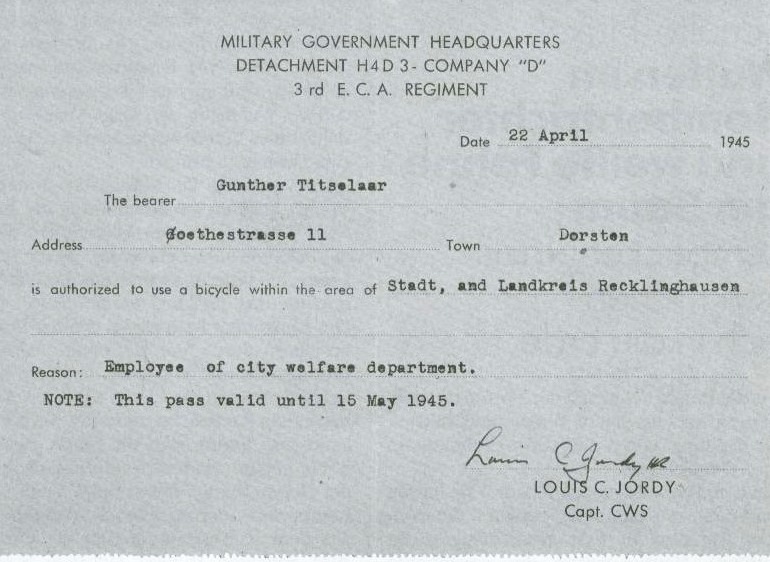

Günter Titselaar, damals Bediensteter der Stadtverwaltung, erinnert sich an die Stunden des Umbruchs genau. Er gehört zu den wenigen, die die kurze Stunde Null der Verwaltung miterlebt und miterlitten haben. Schon in den Tagen zwischen der Bombardierung der Stadt am 22. März und dem Einmarsch der Amerikaner eine Woche später war die Verwaltung als Notverwaltung auf dem Bauernhof Hoffrogge untergebracht worden. Im dortigen Kuhstall harrten die übrig gebliebenen Bediensteten mit sicherlich gemischten Gefühlen der heranrückenden amerikanischen Truppen. Nach der Besetzung der Stadt wurde eine Verwaltung provisorisch im Haus Frerick in der Goethestraße 11 (wenig später im Haus Camp am Alten Postweg) eingerichtet, denn das Verwaltungsgebäude in der Klosterstraße, nahe dem Franziskanerkloster, war erheblich beschädigt. »Wir konnten dort keinen Bürodienst mehr verrichten.« Nach der Ausbombung waren die Verwaltungsmitarbeiter in alle Richtungen verstreut. Viele verschwanden mit Hilfe selbst gefertigter Bescheinigungen. In der Goethestraße fanden sich alle die ein, die, so Günter Titselaar, »glaubten, ohne Schaden zu erleiden, nach wie vor Dienst tun zu können«. Neben Titselaar waren noch vier oder fünf Personen anwesend, darunter Inspektor Leicht und Karl Dreier.

Ein Bürgermeister nach dem andern von den Amerikanern eingesetzt

Als am Gründonnerstag die Amerikaner die Stadt besetzten, galt das Augenmerk des ersten US-Stadtkommandanten dem von Bomben weitgehend verschonten Dorstener »Regierungsviertel«, der Körnerstraße. Dort war der Dienstwohnsitz des geflüchteten Bürgermeisters Dr. Gronover und anderer Verwaltungsleute. Während der Suche nach Nazis trafen die US-Soldaten auf den dort wohnenden, damals 53-jährigen Kaufmann Theodor Artmann, den sie sofort zum kommissarischen Stadtbürgermeister machten. Der Bürgermeister und die wenigen Verwaltungsleute hatten sich in den ersten Tagen immer wieder auf neue Stadtkommandanten um- und einzustellen, die, entsprechend ihrer verschiedenen Mentalität und ihrer Einstellung gegenüber den Deutschen, mehr oder weniger Probleme verursachten. Beispielsweise ließ ein Kommandant alle NS-Verdächtigen, die ihm rein zufällig unter die Finger kamen, bei Kohlmann (Essener Tor) mit erhobenen Händen an die Wand stellen, während Soldaten ein Maschinengewehr in Stellung brachten. Pfarrer Westhoff, der davon hörte, eilte hin und überredete den Offizier, die gefangenen Zivilisten freizulassen. Ob der Stadtkommandant sie tatsächlich erschießen lassen wollte, darüber lässt sich heute nur noch spekulieren. Theodor Artmann gab schon Ende April sein Amt ab. Die Belastung war für seinen schlechten Gesundheitszustand zu groß, zumal die amerikanischen Kommandeure zu viel von ihm verlangten. Artmann schlug als seinen Nachfolger im Amt des Stadtbürgermeisters seinen Nachbarn und früheren Stadtrendanten Weber vor, der aber nicht wollte, aber musste. Der amerikanische Stadtkommandant zu Weber: »Sie sind jetzt Bürgermeister!«

Striktes Versammlungs-, Ausgeh- und Waffenverbot

Da es in den ersten Tagen und Wochen noch keine Zeitung gab, wurden amtliche Bekanntmachungen, von den Amerikanern diktiert, an bestimmten Stellen in der Stadt angeklebt. Mit einem Leimpott und einem Fahrrad, für das es ein amtliches Benutzerdokument gab, fuhr ein Mitglied der Verwaltung in der Stadt umher und klebte die Bekanntmachungen an. Günter Titselaar: »Es waren beispielsweise Verordnungen über die Abgabe von Waffen, von Ausweisen, über Ausgangssperren oder über Beschlagnahmungen und Requirierungen sowie Warnungen vor Plünderungen.« Am ersten Tag der Besetzung, am 29. April 1945, erließ der Stadtkommandant, ein Ist. Lieutenant und AMG-Offizier, folgende Bekanntmachung:

»1. Sämtliche noch vorhandenen Waffen sind sofort an den Bürgermeister abzuliefern. Nichtbefolgung wird mit Gefängnis bis zu zehn Jahren bestraft. 2. Ansammlungen von über fünf Personen sind verboten, ausgenommen sind Kirchgänge. 3. Sämtliche Radiogeräte sind beim Bürgermeister sofort anzumelden. 4. Es ist streng verboten, Lebensmittel jeder Art an Auswärtige abzugeben.«

Die Suche nach Waffen hielt lange an. Noch im Juli wurden in einer Wulfener Flakstellung 270 Granaten und 15 Panzerfäuste gefunden, beim Bauern Westrick 130 Granaten, bei Schonebeck 20 Granaten und bei Schürmann 10 Granaten. In einer »Besonderen Bekanntmachung« (Special Proclamation) verbot die Militärregierung der deutschen Zivilbevölkerung und den Ausländern das Feiern des 1. Mai, untersagte ausdrücklich Paraden, Umzüge, Prozessionen und Versammlungen irgendwelcher Art und drohte an, Zuwiderhandlungen strengstens zu bestrafen. Die Ausgehzeit wurde von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr festgesetzt. Auch wenn es in den ersten 14 Tagen nicht viel zu verwalten gab, benötigte die Stadtverwaltung, immer noch aus nur einer Handvoll Männer bestehend, Geld. Es musste der Schutt weggeräumt, die Kanalisation benutzbar gemacht sowie die Wasser- und Stromversorgung wieder in Gang gebracht werden. Da noch keine Steuereinnahmen vorhanden waren, mussten welche ausgedacht werden. Und da waren die Männer der ersten Stunde findig:

Ausweiszwang brachte Geld in die Stadtkasse

Wenn auch nicht ganz neu, so nutzten sie den von den Amerikanern diktierten Ausweiszwang als gut gehende Einnahmequelle. Dazu Titselaar, der gleichzeitig vorübergehend zum Polizeikommissar ernannt und somit zuständig für die Ausgabe von Ausweisen gewesen war: »Immer wenn Ebbe in der Kasse war, erklärten wir die Ausweise für ungültig und stellten neue aus.« Dafür mussten die Dorstener zwischen zwei und fünf Reichsmark hinlegen. Die Ausweise wurden mit der Schreibmaschine geschrieben und auf einem Vervielfältiger mit der Hand abgezogen. Fotos wurden in allen Arten und Größen angenommen; die Stempel waren die alten, aus denen man den Adler und das Hakenkreuz herausgeschnitten hatte, manchmal eben nur das Hakenkreuz, der Adler blieb: manchmal – nicht nur in Dorsten – auch beides. Das veranlasste am 12. Juli Major Howse von der Militärregierung zu einem Schreiben an den Landrat Niemeyer, der wiederum alle Bürgermeister in Dorsten und den Landgemeinden einen Tag später anwies, keine Umschläge und Stempel mit Nazisymbolen mehr zu verwenden.

Verwaltung musste sich um alles kümmern

In den ersten Tagen nach der Besetzung wurde die deutsche Verwaltung, die auf Anordnung der Amerikaner arbeitete, immer mehr zur Anlaufstelle der Menschen mit ihren vielfältigen Nöten und nicht weniger vielen Verstößen gegen die Verordnungen der Besatzungsmacht. Die Mitglieder der Verwaltung mussten sich um alles kümmern. Als amerikanische Soldaten vier Ukrainerinnen vergewaltigten, musste die Verwaltung dafür sorgen, dass Deutsche an GIs keinen Alkohol mehr verkauften. Probleme gab es auch mit Diebstählen, Wohnraumbeschaffung für die vielen Flüchtlinge und Ausgebombten, Arbeitsbeschaffung, Registrierungen von Personen und Waren, Brennstoffvergabe, Parteien- und Jugendgruppengründungen sowie Trümmerbeseitigung. Den ersten Schutt schoben schwere amerikanische Räumpanzer zur Seite, damit wenigstens einige Straßen begehbar wurden.

St. Anna-Stift war eingerichteter Schutzraum für vergewaltigte Frauen

Auch mussten sich Bürgermeister und Verwaltung mit Korruption in den eigenen Reihen befassen, bei den Hilfsbeamten und -polizisten, und mit Ausschreitungen amerikanischer Soldaten gegenüber Deutschen. Selbst die Verwaltung war vor den Besatzern nicht sicher. Deshalb brachte der US-Kommandant ein Schild an, auf dem während der amerikanischen Besatzungszeit »Out of bounds« und bei den Briten »Off limits« stand. Ein gleiches wurde am Anna-Stift angebracht, in das sich Frauen und Mädchen begeben konnten, die vergewaltigt worden waren oder Schutz davor suchten. Bald bekamen die Militärregierungen die Zivilverwaltungen in den Griff. Das öffentliche Leben »normalisierte« sich zusehends und schnell. Dabei hielten sich die amerikanischen wie später die englischen Besatzer an ihre bereits 1944 erstellten Deutschland-Handbücher. Während die amerikanische Directive JCS 1067 noch auf Vergeltung und Bestrafung angelegt war, hatten die Briten in den 38 Direktiven ihres »Basic Handbook for Military Government of Germany« Konzepte eines konstruktiven Pragmatismus. Das schloss freilich nicht aus, dass in der unmittelbaren Nachkriegszeit vor Ort von einzelnen Kommandanten durchaus eine Politik der Vergeltung und Abrechnung betrieben wurde. Dies traf allerdings für Dorsten nicht zu, nachdem das britische Militär-Detachment die Regierungsgewalt wenige Wochen später von den Amerikanern übernommen hatte.

Hochstapler

Die Nachkriegszeit war eine Zeit unklarer Verhältnisse. Millionen Deutsche waren verschleppt, versprengt, verschollen. Da konnte es nicht ausbleiben, dass mancher mit neuem Namen, gefälschten Papieren und frisierter Vergangenheit sein Glück zu machen hoffte. Eine Gerichtsstatistik der Nachkriegszeit in Nordrhein-Westfalen weist nach: 300 falsche Grafen, 394 falsche Doktoren. 56 falsche katholische und 21 falsche evangelische Geistliche, 45 falsche Polizeikommissare, 118 falsche alliierte Offiziere und 113 falsche NS-Verfolgte. 1948/49 begann im Betrugsgewerbe die Konjunktur abzuflauen. Die Länderverwaltungen hatten das Meldewesen inzwischen wieder im Griff. Die meisten falschen Doktoren, Justizräte und Bürgermeister wurden in dieser Zeit entlarvt. Es wurde zum Hobby findiger Reporter, in der Vergangenheit von Politikern und Unternehmern herumzustochern und nachzuweisen, dass der eine oder andere keine Doktorarbeit geschrieben oder überhaupt nicht im KZ gesessen hatte. Schlichtere Existenzen mögen unbehelligt geblieben sein und sich heute noch ihrer in der Nachkriegszeit nicht ganz rechtmäßig erworbenen Posten und Pensionen erfreuen. Wer weiß…