Von Wolf Stegemann

»Jede Kugel, die jetzt aus dem Lauf einer Polizeipistole geht, ist meine Kugel. Wenn man das Mord nennt, dann habe ich gemordet, das alles habe ich befohlen, ich decke das. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristischen Bedenken. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche Bürokratie. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts…«

Der Originalton des damaligen preußischen Innenministers Hermann Göring von Mitte Februar 1933 macht deutlich, wie die Gegner der neuen Machthaber behandelt werden sollten, und die, die sich die Nationalsozialisten u. a. als »Gegner«ausgesucht hatten: die Juden, die einfach nur deshalb vom NS-Regime verfolgt, gedemütigt, vertrieben, beraubt und getötet wurden, weil sie Juden waren.

Häuser im Eigentum von jüdischen Bürgern. Gestrichelte Umrandung von 1822-1942, in durchgehender Umrandung von 1822-1945, eingezeichnet auf der Katasterkarte von 1822

Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, lebten in Dorsten, Wulfen und Lembeck – geachtet und geehrt – etwa 90 Juden. Nahendes Unheil befürchtend, wanderte beispielsweise die Familie Ernst Joseph bereits 1932 ins holländische Appeldorn aus. Nachdem die deutschen Truppen auch in Holland einmarschiert waren, ereilte die Dorstener Familie Joseph ein grausames Schicksal: Am 16. Oktober 1942 kam das Ehepaar von dem Judendurchgangslager Westerbork nach Auschwitz, wo es am 19. Oktober 1942 ermordet wurde. Andere jüdische Familien wanderten ebenfalls aus oder zogen zu Familienangehörigen in anderen Städten, um die jetzt spürbare Verfolgung im größeren Familienkreis besser ertragen zu können.

Zum Alltag der jüdischen Gemeinde in Dorsten zwischen 1933 und ihrem Ende im Jahre 1942 gibt das Stadtarchiv Dorsten nicht viel her. Während eine umfangreiche »Judenakte« der Jahre von 1853 bis 1932 vorliegt, ließ sich nichts finden über die darauf folgenden Jahre. Man sagt, hier sei vor und nach Kriegsende gründlich »gesäubert«worden. 1933 war das Jahr, in dem auch für die jüdischen Bürger die Leidenszeit voller Demütigungen, Schikanen, Entrechtungen und seelischer und körperlicher Grausamkeiten anfing – ein Leidensweg größtenteils im vollen Licht der Öffentlichkeit.

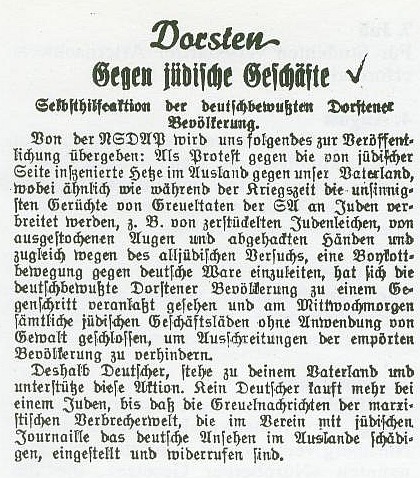

Jüdische Geschäfte wurden boykottiert

SA-Männer und uniformierte Jugendliche verteilten am 31. März 1933 in den Straßen der Stadt Flugblätter, die zum offiziellen Boykott der jüdischen Geschäfte für Samstag, 1. April, aufriefen. Die Parole wurde verbreitet: Boykottiert alle jüdischen Geschäfte – Kauft nicht bei Juden – Die Juden sind unser Unglück.

Anderntags zogen ab 10 Uhr uniformierte SA- und SS-Männer vor den Geschäften der jüdischen Bürger auf. In ihren Händen hielten sie Plakate mit der Aufschrift »Deutsche kaufen nicht bei Juden«. Betroffen waren u. a. die Geschäfte Ambrunn, Lippestraße 59; Kaufhaus zum Bär, Lippestraße 22; Simon Reifeisen & Co., Essener Straße 22; Metzgerei Perlstein, Essener Straße 24 und 57; Maier Moses in Wulfen und Textilwaren Joseph Silber in Hervest-Dorsten, Burgsdorffstraße 16. Die Bevölkerung stand diesen Boykottmaßnahmen teils ratlos, teils mit Abscheu gegenüber. In der Altstadt dekorierte Amalie Perlstein ihr Schaufenster von innen mit dem Bild ihres Sohnes Otto, der im ersten Weltkrieg für sein deutsches Vaterland gefallen war, während die SA-Männer von außen Schilder anklebten, die darauf hinwiesen, dass dies ein jüdisches Geschäft sei.

Josef Silber in Hervest nahm die Drohungen der SA ernst

In Hervest-Dorsten stürmte ein SA-Trupp das Damen- und Herren-Bekleidungsgeschäft des 1927 von Bielefeld zugezogenen Juden Joseph Silber. Sie stellten dem Inhaber die Forderung: »Entweder du schließt den Laden oder Kopf ab!« Joseph Silber nahm die Drohung ernst. Er wanderte mit seiner Familie Ende 1933 nach Palästina aus. Andere jüdische Bürger hielten ihn für einen Pessimisten und glaubten, dass sich die politische und wirtschaftliche Lage wieder bessern werde. Diesen Optimismus der Dorstener Juden mussten später viele von ihnen mit dem Leben bezahlen. Der Tag des offiziellen Boykotts verlief nach Angabe der Polizeidirektion Recklinghausen im Vest und den umliegenden Orten in völliger Ruhe. Ausschreitungen seien nirgends vorgekommen.

Die in der Folge beschlossenen Gesetze und Verordnungen gegen die jüdischen Bürger konnten die Dorstener Verhältnisse nicht direkt berühren. Die jüdischen Familien waren anfänglich noch stark in das Gemeindeleben in Dorsten eingebunden. Nachbarschaftshilfen linderten offiziellen Spott und Demütigung durch die Dorstener Nazis. Doch unter dieser schützenden Decke machte sich auch Resignation breit. Die Bürgerlichkeit, die sich nicht das braune Hemd überstreifte, zog sich in Nischen zurück, aus denen es immer schwerer wurde, ihren jüdischen Nachbarn zu helfen, ihnen die Hand zu reichen.

Der Dorstener Dr. Josef Wiethoff, Syndikus des Kampfbundes des gewerblichen Mittelstandes, trat bereits am 27. April 1933 offen für die nationalsozialistischen Ideen ein und stellte in einem 11-Punkte-Programm, abgedruckt in der Dorstener Volkszeitung, u. a. die Forderung: »Wir fordern die Ausschaltung des zerstörenden jüdischen Einflusses aus dem wirtschaftlichen, staatlichen und kulturellen Leben des deutschen Volkes.« Und er schloss den Bericht mit den Worten: »Es ist klar, dass diese Ziele nicht von heute auf morgen, sondern in jahrelanger harter Gemeinschaftsarbeit zu erreichen sind.«

Nicht alle Juden nahmen die Gefahr wahr, die auf sie zukommen sollte

Noch benötigten die Machthaber die jüdischen Geschäfte, um die Wirtschaft in Gang zu halten und die Nahversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Nur so ist das Phänomen zu erklären, dass in den ersten fünf Jahren des Hitler-Regimes zwar unentwegt gegen die Juden gewettert, ihnen das Leben schwer gemacht, aber nur verhältnismäßig wenig gegen sie getan wurde. Und damit ist auch das andere Phänomen erhellt, dass die deutschen Juden nicht sofort nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus Deutschland Hals über Kopf verließen, um ihr Leben zu retten. Sie nahmen die blutdürstigen Artikel des »Stürmer« ebenso wenig für bare Münze wie die Vorträge in Gastwirtschaften, beispielsweise in Holsterhausen und in der Altstadt, in denen Parteiredner gegen das Judentum hetzten. Dennoch war es natürlich alles andere als ein Vergnügen, im Dorsten von 1933 bis 1938 Jude zu sein. Denn unvermindert ging die Diskriminierung weiter: Rassengesetze, Ahnenpass, unsichtbare Ghettos, der gelbe Fleck. Er sollte nicht lange auf sich warten lassen.

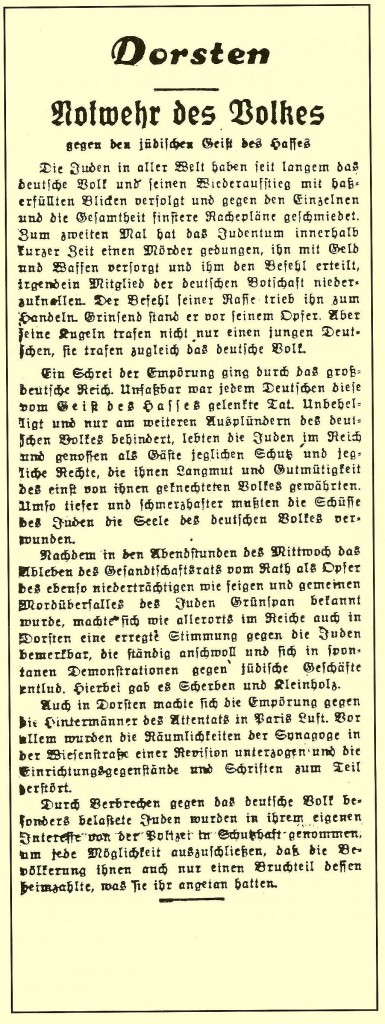

Im November 1938 wurden die noch gewährten Freiräume der Juden beschnitten. Der Krieg war geplant, die Machthaber konnten zu direkten Angriffen auf die jüdischen Bürger übergehen. Schon Ende Oktober wurden in einer Blitzaktion die im Reich lebenden Ostjuden zwangsweise nach Polen abgeschoben. Simon Reifeisen aus Dorsten gehörte zu ihnen. Er hatte die polnische Staatsangehörigkeit. Beim Abtransport setzte man ihn in eine Schubkarre, fuhr ihn durch die Straßen der Stadt und verhöhnte ihn. Wenige Wochen später wagten die Nationalsozialisten den Sturm auf das Judentum. In einer gelenkten „spontanen Volkswut“-Aktion zerstörten SA-, SS-Männer und uniformierte Jugendliche zahlreiche jüdische Geschäfte und verwüsteten die Synagogen oder steckten sie in Brand. Über 26.000 Juden kamen in Haft. Der »Volkszorn» in Dorsten war etwa 30 Uniformierte stark, die in der Wiesenstraße die Synagoge verwüsteten und anschließend das Mobiliar und die sakralen Gegenstände auf dem Marktplatz verbrannten.

Der Krieg, der am 1. September 1939 ausbrach, gab dem jüdischen Schicksal in Deutschland und in Dorsten die Wende zur Katastrophe. Er brachte Adolf Eichmann an den Schreibtisch, über den die Akten der »Endlösung« liefen. Schon wenige Wochen nach dem Pogrom mussten die jüdischen Bürger in gekennzeichneten »Judenhäusern« wohnen. Dafür bot sich das jüdische Gemeindehaus in der Wiesenstraße an und das Haus der Hildegard Perlstein, Lippestraße 57. Kaum noch ließen sich die jüdischen Bürger auf der Straße sehen. Zu sehr litten sie unter der Verfolgung. Auch wurde ihnen bald jeglicher Kontakt zur »arischen« Umwelt verboten. Die jüdischen Familien lebten von ihren Ersparnissen und von Verkäufen ihres verbliebenen Besitzes. Sie lebten schlecht, aber sie lebten von dem, was sie noch hatten. Dorstener Geschäftsleute steckten ihnen Lebensmittel zu, legten Brote vor die Tür oder auf das Fensterbrett und ließen auch mal ein paar Schuhe oder Wollsachen trotz strengem Verbot an die jüdischen Nachbarn abgeben. Als die Juden aus ihren Häusern getrieben wurden, um »ins Ausland deportiert« zu werden, standen die Nachbarn in den Türen ihrer Häuser und weinten. Am 23. Januar 1942 gab es keine jüdische Gemeinde mehr in Dorsten.

Lied der Hitler-Jugend

»Wetzt die langen Messer Auf dem Bürgersteig! / Lasst die Messer flutschen In den Judenleib! / Blut muss fließen knüppelhageldick,/ Wir scheißen auf die Freiheit der Judenrepublik. / Kommt einst die Stunde der Vergeltung, / Sind wir zu jedem Massenmord bereit.«