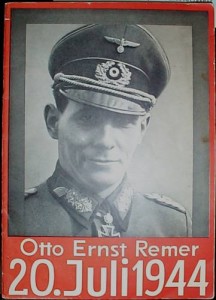

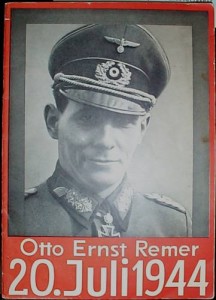

Generalmajor Otto Ernst Remer; Foto: Bundesarchiv

Gleich zweimal hatte der nationalsozialistisch orientierte Wehrmachtoffizier Otto Ernst Remer Berührung mit Dorsten gehabt. Das erste Mal persönlich. Da war er 1940 als junger Oberleutnant der Wehrmacht in Rhade stationiert. Das zweite Mal war eines seiner Machwerke, die rechtsextreme „Remer-Depesche“ im Januar 1992 Anlass für einen Eklat im Amtsgericht Dorsten. Die Depesche lag dort zur Mitnahme aus, was den Behördenleiter in Bedrängnis brachte.

Remer erlangte durch seine wesentliche Mitwirkung an der Niederschlagung der Revolte gegen Hitler am 20. Juli 1944 eine berüchtigte Berühmtheit. An diesem Putsch gegen Hitler war auch Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg beteiligt, ein Bruder der 2001 in Dorsten verstorbenen Ursuline und Künstlerin Tisa von der Schulenburg. Graf Schulenburg wurde vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 10. August 1944 hingerichtet (siehe Artikel: Hitler-Attentäter Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg trat in Recklinghausen in die NSDAP ein, daraufhin er Landrat zu ihm sagte: „Sie sind verrückt geworden!“).

Major Otto Ernst Remer war seit Anfang 1944 Kommandeur des Wachbataillons „Großdeutschland“, das dem Berliner Stadtkommandanten Generalleutnant Paul von Hasen, einem der Beteiligten am Umsturzversuch, unterstand. Remer ließ nach dem Putschversuch und nach einem mit Hitler persönlich geführten Telefongespräche den Stadtkommandanten verhaften, was letztlich zur Niederschlagung des Putsches führte. Denn das Wachbataillon sollte nach dem Operationsplan „Walküre“ der Attentäter die Regierung (Goebbels, Göring, SS u. a.) verhaften. Stattdessen verhaftete Remer die Putschisten.

Titel seines Buches mit seiner rechtsextremistischen Sichtweise auf das Attentat vom 20. Juli

Danach übernahm der NS-Offizier im November 1944 die nach dem 20. Juli 1944 neu aufgestellte Führerbegleitbrigade (später zur Division erweitert), die er in die Ardennenoffensive führte. Im Januar 1945 erhielt er im Alter von 32 Jahren wegen seines Vorgehens gegen die Widerstandsgruppe des 20. Juli seine Beförderung vom Major zum Generalmajor. Remer war damit einer der jüngsten Wehrmachtgenerale. Anfang März 1945 war die Führerbegleitdivision an der Rückeroberung Laubans beteiligt, einem der letzten Gegenstöße, die das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg zu führen im Stande war. Als im Frühjahr 1945 die von ihm befehligte Division in Spremberg östlich der Elbe eingeschlossen wurde, gab Remer am 22. April 1945 den Befehl, nach Süden in Richtung Dresen auszubrechen. Dabei wurde seine Division von den Russen völlig niedergemacht. Er selbst dagegen brachte sich in Sicherheit, indem er in Zivilkleidung desertierte und die westlich gelegene Elbe überquerte, wo bereits – wie ihm bekannt war – amerikanische Truppen standen.

Nachkriegszeit und Remer-Prozess

Nach seiner Gefangennahme wurde Remer von den Amerikanern an die Briten übergeben, die ihn bis 1947 internierten. Anschließend nahm er seinen Wohnsitz in Varel und erlernte das Maurerhandwerk. Remer trat in der Folgezeit als rechtsextremer Publizist hervor und schloss sich verschiedenen rechtsorientierten Parteien an, dazu gehörte auch die Sozialistische Reichspartei. Weil er die Beteiligten des Attentats auf Hitler bei einer Parteiveranstaltung im Mai 1951 als „Landesverräter“ bezeichnet hatte, wurde er 1952 wegen übler Nachrede und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener vom Landgericht Braunschweig zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Remer entzog sich der Strafe und flüchtete nach Ägypten, wo er mehrere Jahre lang als Militärberater des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser sowie in Syrien tätig war.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland trat er verstärkt als rechtsextremistischer Redner auf, gründete neofaschistische Vereine und Freundeskreise (FK Ulrich von Hutten, Deutsche Freiheitsbewegung). 1991 brachte er die „Remer-Depesche“ heraus, deren erste Nummer am Mittwoch, den 8. Januar 1992, im Dorstener Amtsgericht ausliegen sollte und sich der Behördenleiter deshalb seiner Verantwortung stellen musste.

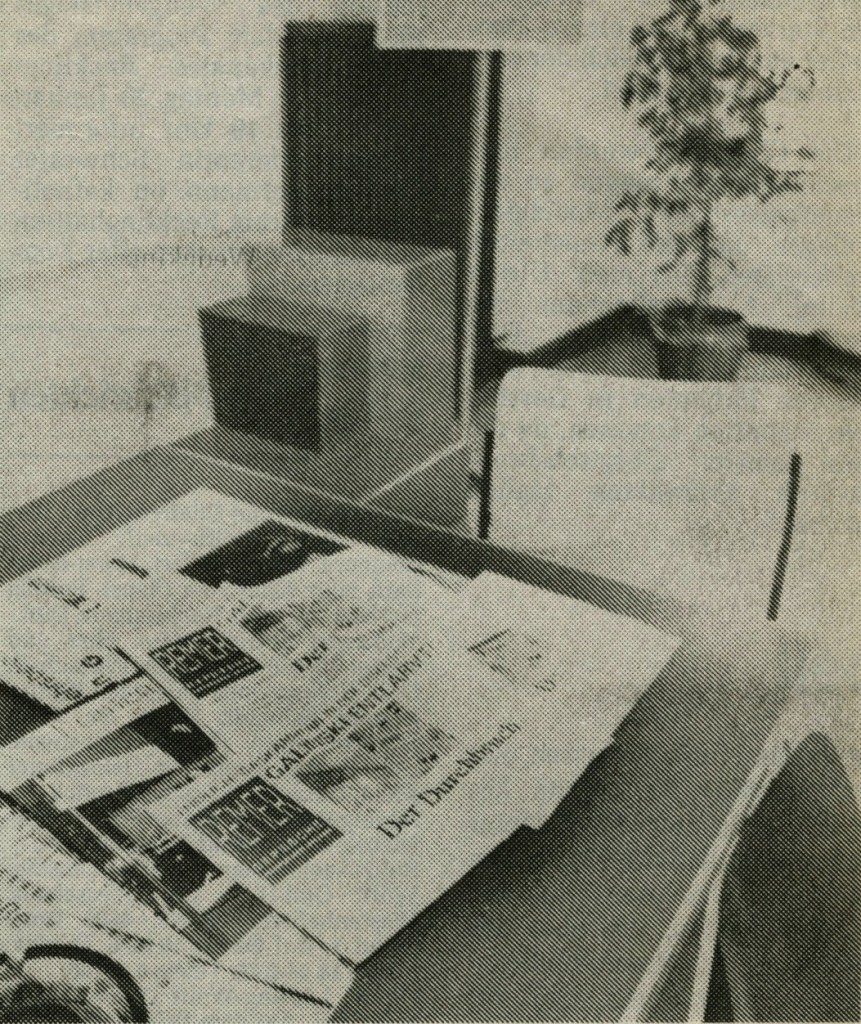

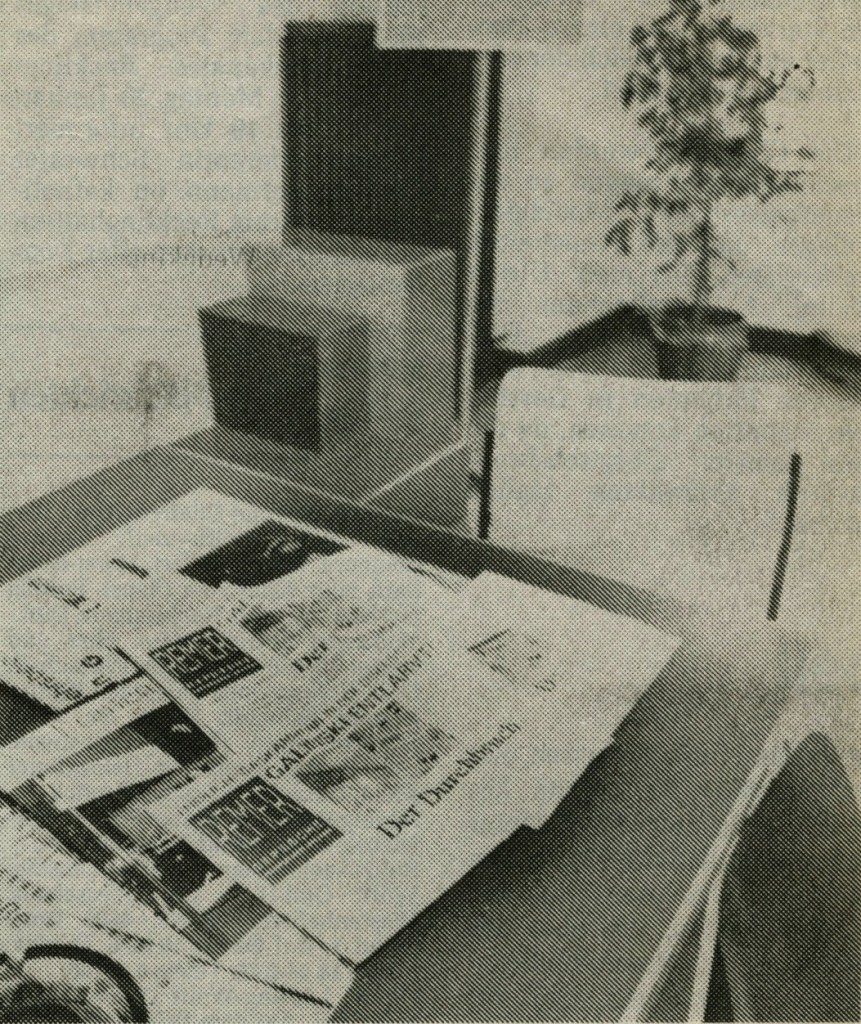

Titelseite der 1992 im Dorstener Amtsgericht ausgelegten Depesche; Foto: Wolf Stegemann

Remer-Depesche lag zur Lektüre im Dorstener Amtsgericht aus

Die „Remer-Depesche“ war ein geschichtsrevisionistisches Blatt. Das Landgericht Schweinfurt verurteilte den Herausgeber Remer aufgrund von Beiträgen in dieser Depesche wegen Volksverhetzung und Aufstachelung zum Rassenhass zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Er entzog sich dieser Strafe 1994 wiederum durch Flucht nach Spanien und stellte das Erscheinen dieser Publikation ein. Da die spanischen Gesetze damals keine entsprechenden Strafbestimmungen wegen Holocaustleugnung kannten, wurde ein von den deutschen Behörden gestellter Auslieferungsantrag 1996 abschlägig beschieden.

Zurück zu dem Eklat im Dorstener Amtsgericht. In der Dorstener Redaktion der Ruhr-Nachrichten ging am Nachmittag des 8. Januar 1992 ein anonymer Anruf ein, der darüber informierte, dass im Dorstener Amtsgericht ein Packen der rechtsradikalen Remer-Depesche zur Mitnahme ausliegen würde. An diesem Tag war eine Schulklasse im Amtsgericht, um einer Gerichtsverhandlung zuzuhören. Die Schüler hatten bei dieser Gelegenheit fast alle ausliegenden rechtextremistischen Blätter bereits mitgenommen. Als der RN-Mitarbeiter Wolf Stegemann und Holger Steffe eintrafen, lag nur noch eine Handvoll Remer-Depeschen auf dem Tisch der Sitzecke gleich neben der Empfangsloge.

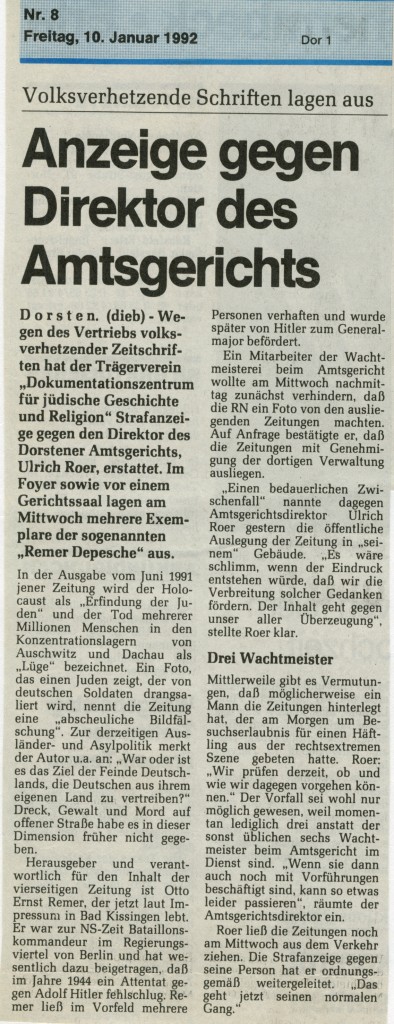

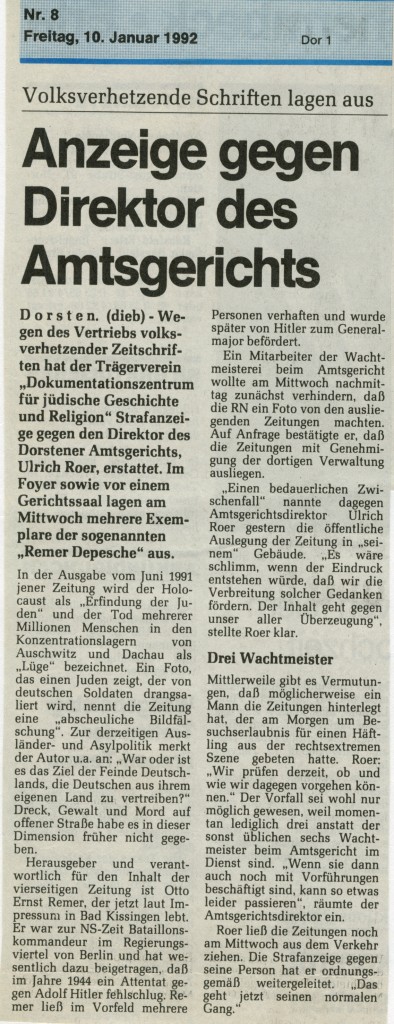

RN-Artikel vom 10. Januar 1992

Nachdem man dem uniformierten Justizwachtmeister das Blatt gezeigt und ihn gefragt hatte, wie dieses Hetzblatt hier herkomme und wer zum Auslegen die Genehmigung erteilt habe, sagte der Justizwachtmeister wörtlich: „Die Verwaltung hat die Genehmigung erteilt!“ Dazu Wolf Stegemann in seinem Schreiben an den Behördenleiter: „Dies bezeugte m. E. den Tatbestand der öffentlichen Verbreitung volksverhetzender Schriften im Amtsgericht, wofür der Behördenleiter die Verantwortung zu tragen hat.“ Im gleichen Schreiben teilte Stegemann dem AG-Direktor den Sachverhalt mit. Bei Aufgabe der Strafanzeige durch eine Rechtspflegerin, die höchst verwirrt war und sich zuerst weigern wollte, die Anzeige aufzunehmen, als sie den Namen ihres Chefs hörte, öffnete sich die Tür des Geschäftszimmers und eine Richterin trat herein. Auszug aus dem Schreiben: „Sie meinte, dass das Auslegen dieser Zeitschrift eigentlich ohne Belang sei, da sich sowieso niemand darum kümmere, was da ausliege und was da drin stehe. Sie versuchte uns zu überreden, von einer Anzeige keinen Gebrauch zu machen. Unter den Eindrücken, hier soll etwas unterm Teppich bleiben, musste ich mein Vorhaben, Anzeige zu erstatten, zu Ende führen, auch wenn uns übermittelt wurde, wir sollten doch vorher mit Ihnen sprechen…“ Ein telefonisch vereinbartes Gesprächstreffen zwischen Wolf Stegemann und Ulrich Roer sagte die Ehefrau des Letzteren wieder ab.

Ulrich Roer: „Bedauerlicher Zwischenfall“

Es blieb bei der Anzeige. Stephan Diebäcker berichtete am 10. Januar in den Ruhr-Nachrichten über den Vorfall (Auszug): „Ein Mitarbeiter der Wachtmeisterei beim Amtsgericht wollte noch verhindern, dass die RN ein Foto von den ausliegenden Zeitungen machte. Auf Anfrage bestätigte er, dass die Zeitungen mit Genehmigung der dortigen Verwaltung ausliegen. ,Einen bedauerlichen Zwischenfall’ nannte dagegen Amtsgerichtsdirektor Ulrich Roer die öffentliche Auslegung der Zeitung in ,seinem’ Gebäude.

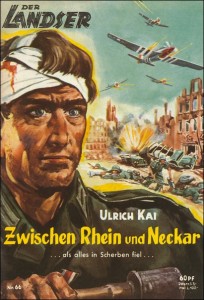

Remer-Depesche im Foyer des Amtsgerichts; RN-Pressebild: Holger Steffe

Gegenüber den RN gab Roer seiner Vermutung Ausdruck, dass möglicherweise ein Mann die Zeitungen hinterlegt hat, der der am Morgen um Besuchserlaubnis für einen Häftling aus der rechtsextremen Szene gebeten hatte (…) Der Vorfall sei wohl nur möglich gewesen, weil momentan lediglich drei anstatt der sonst üblichen sechs Wachtmeister beim Amtsgericht im Dienst sind.“

Die Strafanzeige gegen ihn hatte er ordnungsgemäß weitergeleitet. Für Stegemann und dem Fotografen war damit Genüge getan. Denn sie hatten zu keiner Zeit unterstellt, der Amtsgerichtsdirektor hätte die Remer-Depesche wissentlich auslegen lassen. Stegemann hatte am 12. Januar an Ulrich Roer geschrieben: „Ich betone nochmals ausdrücklich, wie auch in der Anzeige vermerkt, dass ich gegen Sie als Behördenleiter Anzeige erstattet habe, nicht gegen Sie als Person. Es tut mir leid, dass in dieser Sache ein völlig integrer Mann betroffen ist.“ Dennoch wurde AG-Direktor Roer in einem Leserbrief vom 14. Januar 1992 mit dem Hinweis verteidigt, er sei seit 20 Jahren Mitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Essen und das „Auslegen anti-jüdischen Schrifttums für ihn undenkbar“.

Wolf Stegemann und der Fotograf Holger Steffe hatten bereits zwei Tage vor Erscheinen dieses Leserbriefes die Anzeige offiziell zurückgenommen, obgleich dies bei einem Offizialdelikt keine Bedeutung hat. Der Behördenleiter ist letztlich verantwortlich für das Geschehen in seinem Haus und kann bei Verletzung der Aufsichtspflicht zur Verantwortung gezogen werden. Als Begründung der Zurücknahme schrieben Wolf Stegemann und Holger Steffe: „Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Einlassung eines Bediensteten des Amtsgerichts, die volksverhetzenden Schriften seien mit Genehmigung der Verwaltung als Lesestoff ausgelegt worden, nicht den Tatsachen entspricht. (…) Somit ist der von uns noch am Tag der Anzeigenerstattung als erfüllt gesehene Tatbestand der Vertreibung volksverhetzender Schriften im Verantwortungsbereich des Amtsgerichtsleiters nicht mehr gegeben.“

Damit war der juristische Teil dieser ärgerlichen Angelegenheit erledigt. Stadtdirektor Dr. Zahn, Verwaltungsjurist, kommentierte Stegemanns Verhalten als korrekt und der GS-Schulleiter sagte ihm bei späterer Gelegenheit, dass er nun streng darauf achten würde, welche Informationen in den Schulgängen ausliegen würden. Wolf Stegemann, der als Mitgründer des Jüdischen Museums Westfalen, das einige Monate später eröffnet wurde, als stellvertretender Vorsitzender dem Vorstand des Trägervereins angehörte, war auch der Kritik ausgesetzt, die er von mancher Seite nicht erwartet hätte. In einer Beiratssitzung des Trägervereins, dem Vertreter des öffentlichen Lebens, der Wissenschaft und Politik angehörten, wurde Stegemann, weil er den Eklat im Amtsgericht öffentlich machte, vor allem von Dorstener Lokalpolitikern in Stellungnahmen heftig kritisiert. Lediglich der inzwischen verstorbene Landrat Helmut Marmulla und der Direktor der NRW-Landesstiftung für Kultur in Düsseldorf, Schulz, und Dr. Ringenberg, verteidigten in Statements Stegemanns Reaktion als richtig und notwendig.

________________________________________________________________

Quellen: Kriegschronik Rhade (Krieg in Rhade … Online: Dorsten unterm Hakenkreuz.de. – Stefan Diebäcker „Anzeige gegen Direktor des Amtsgerichts“ in den RN (heute DZ) vom 10. Januar 1992. – Leserbrief Ursula Fröling in RN vom 14. Januar 1992. – Schreiben Wolf Stegemann vom 12. Januar 1992 an Ulrich Roer. – Schreiben Holger Steffe und Wolf Stegemann vom 12. Januar 1992 an das AG Dorsten (Zurücknahme der Anzeige). – Wikipedia, Online-Enzyklopädie.